今回は医師国家試験対策(国試対策)として染色体転座について知識を整理していきたいと思います。国試対策ですので、各種疾患の病態や治療法などの詳細については別の機会に記事にしていこうと考えています。染色体転座の問題を効率よく解き進められるような必要最低限の知識やゴロをまとめていきます。ゴロは全て私が考えたわけではありませんが、個人的に素晴らしいと思ったものをリスペクトを込めてご紹介します。今回は記事の末尾に確認問題も用意しております。それでは、はじめていきましょう。

遺伝子・染色体・ゲノムの違い

まず、遺伝子・染色体・ゲノムの簡単な違いを整理しましょう。高校生物や基礎医学で習うような初歩的な内容ですが、遺伝子や染色体という言葉にアレルギーを起こさないためにもぜひ復習しましょう。国家試験で問われることはまずないので、知っているよという方は、次のテーマにお進みください。

以下の図に示したように、遺伝子とは生物の特徴(発現)を指示する特定のDNA領域であり、ある程度の長さをもった遺伝子がヒストンというタンパク質で巻き取られ、細胞分裂の際に遺伝情報を運搬する構造となったものを染色体というのでした。また、1つの個体や細胞が有する遺伝子や染色体のもつ全ての遺伝情報を総称してゲノムというのでした。ゲノム検査によってどのスケールで検査をしているかが変わりますので、混乱しないよう簡単に知識を整理しておきましょう。

ゲノム検査について

ゲノム検査の意義

日本血液学会が発行している造血器腫瘍ゲノム検査ガイドラインにありますように、白血病や悪性リンパ腫などの造血器腫瘍において、ゲノム検査で得られることは診断の補助、予後の予測、治療方針の決定に集約されます。生化学検査、病理診断、表面抗原解析とゲノム検査を併用することで、希少な造血器腫瘍においても適切な診断が可能となります。また、急性骨髄性白血病(AML)では、FLT3、NPM、CEBPA、TP53などが予後不良の遺伝子として知られているように、ゲノム異常によるその疾患の治療反応性や予後が推測可能となります。さらに、判明した遺伝子異常に対する分子標的薬の選択、治療反応性や予後予測に基づいた治療強度の層別化や造血幹細胞移植の適応決定などにもゲノム検査は有用となります。最近では、治療経過中に体内に残存する微小な癌細胞、いわゆる微小残存病変(MRD)をゲノム検査によって検出することで、治療方針をより適切に判断しようという試みもよく耳にするようになりました。患者個人レベルで最適な医療を提供しようとする precision medicine の台頭もあり、今後もゲノム検査の重要性はますます大きくなっていくでしょう。

遺伝子・染色体異常の検出法と検査の流れ

以下にまとめましたように、ゲノム検査には様々な種類の検査が存在します。今回は、ゲノム検査の中でも、国家試験でしばしば出題される遺伝子・染色体異常の検査に絞ってまとめました。特に、染色体検査(G-分染法)とFISH法は血液内科領域では避けて通れませんので、慣れておきましょう。各種法の詳細は国家試験では出題されないでしょうから、興味をお持ちになった方は、造血器腫瘍ゲノム検査ガイドラインや教科書等を参考にしてぜひ調べてみてください。

各施設によっても多少異なるとは思いますが、一般的な遺伝子・染色体検査における流れもまとめましたので、イメージを持つための参考にしてください。

染色体転座のゴロ

前置きが長くなりましたが、今回のテーマである染色体転座のゴロとなります。染色体転座とは、染色体間で遺伝子の領域が交換されてしまう染色体異常であり、造血器腫瘍にも頻繁にみられます。以下に白血病と悪性リンパ腫にみられる染色体転座をまとめました。それぞれゴロとともに確認していきましょう。

白血病における染色体転座

白血病では、慢性骨髄性白血病(CML)と急性前骨髄性白血病(APL)の染色体転座は必ず覚えましょう。その他の染色体転座は余裕があれば覚えておくと安心です。

CMLは、染色体転座によりBCR/ABL遺伝子が生成され、この遺伝子がチロシンキナーゼを活性化させ、白血球の腫瘍性増殖を引き起こします。このときの BCR/ABL遺伝子をもった染色体をフィラデルフィア(Ph)染色体と呼びますので覚えておきましょう。CMLではほとんど必ずといっていいほどフィラデルフィア染色体がみられることは有名ですが、急性リンパ性白血病(ALL)でも、約4人に1人にフィラデルフィア染色体がみられます。ALLにおいてフィラデルフィア染色体の有無はチロシンキナーゼ阻害薬を併用するか否かの治療方針に関わってきますのでぜひおさえておきましょう。

APLは、アウエル小体やファゴット細胞が芽球にみられること、治療にATRAと亜ヒ酸を用いること、DICを高率に合併することなどを中心に知識を整理しておきましょう。

悪性リンパ腫における染色体転座

悪性リンパ腫では、まず濾胞性リンパ腫(FL)をおさえましょう。FLは、その病理像で濾胞構造(袋状の構造)を保っていること、BCL2転座を有し、緩徐進行のため無症状では無治療経過観察(watchful wait)が基本であることを中心に知識を整理していきましょう。その他の悪性リンパ腫の染色体転座も過去に誤答選択肢として登場しましたので、余裕がある方は覚えておくと安心です。

確認問題

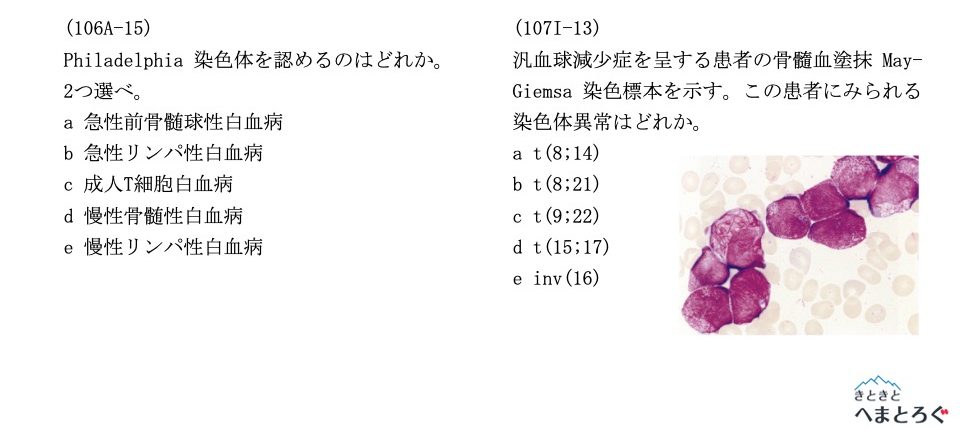

確認問題①

答 (106A-15) b, d

Philadelphia 染色体を認めるのは、ほとんどのCMLと一部のALLでしたね。

答 (107I-13) d

芽球に存在するアウエル小体やファゴット細胞を積極的に探しにいきましょう。

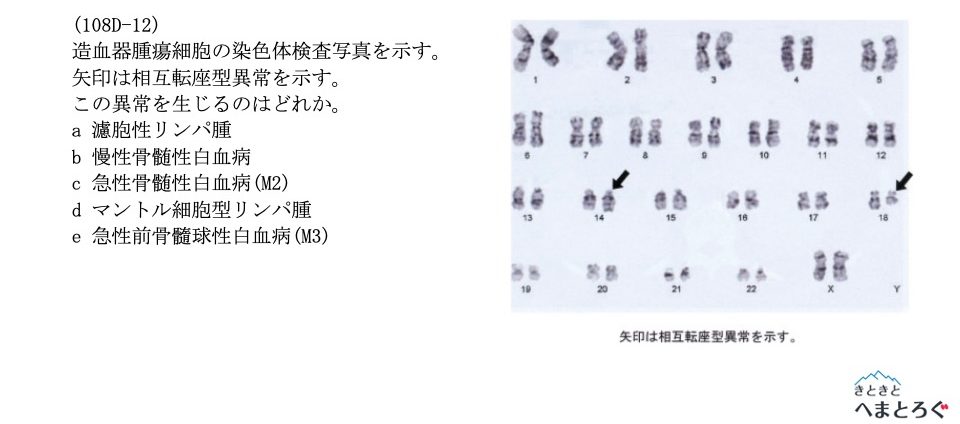

確認問題②

答 a

染色体検査から、14番染色体と18番染色体の転座が確認できます。(実際は専門の検査技師さんに判断していただきます)

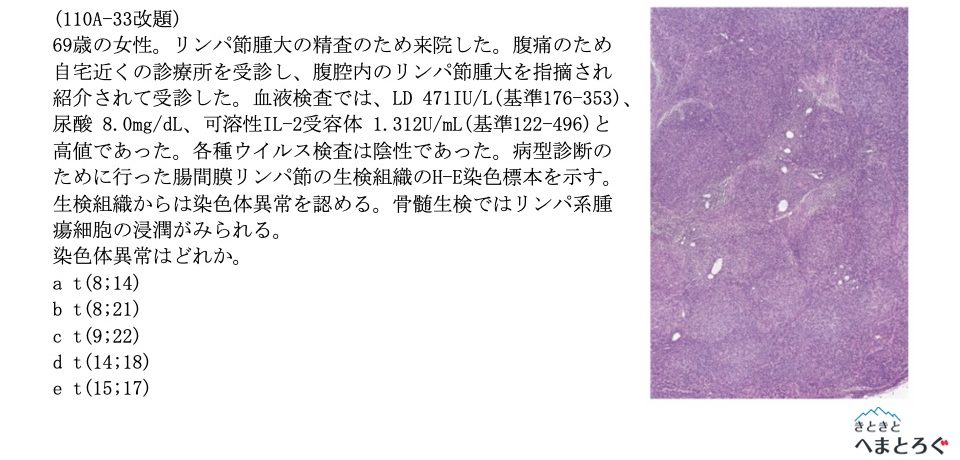

確認問題③

答 d

生検組織のH-E染色標本でみられるリンパ節の構造が濾胞構造です。

悪性リンパ腫で代表的なびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)の組織と見比べていただけましたらきっと勉強になると思います。

まとめ

以上、国家試験に出題される染色体転座の問題を効率良く解くための知識をまとめていきました。今回の記事を参考に、ぜひ少しでも染色体転座についての苦手意識をなくしていただけましたら幸いです。最後までお読みになっていただき、ありがとうございました。

コメント